[심상훈의 오후 시愛뜰]

사랑할 시간이 많지 않다. 정현종의 또 다른 명시 「사랑할 시간이 많지 않다」에 보이는 ‘시 한 줄’이 이젠 남일 같지 않다.

익어 떨어질 때까지/정현종

기다린다, 익어 떨어질 때까지,

만사가 익어 떨어질 때까지,

(될성부른가)

노래든 사람이든,

무슨 작은 발성發聲이라도

때가 올 때까지,

(게으름 아닌가)

익어

떨어질

때까지.

“시는 하나의 세계이며 아울러 세계의 해석이다. 이때 해석의 격(格)과 깊이, 그것이 머금고 있는 인식의 지평선은 우리의 의식을 날카롭고 강하게 직격한다. 좋은 시를 읽는다는 것은 그 직격의 메아리를 내부에 방목하는 것이다. 그 울림을 통해 화자(話者)―시인은 청자(聽者)―독자와 소통한다. 소통이 없는 시는 울림이 없는 시이고 울림이 없는 시는 죽은 시다.” (장석주, 《풍경의 탄생-장석주 평론집》, 156쪽 참조)

그림 속 노인의 선(禪) 수행

나에게 시월(10월)은 한(1) 사람이 지금은 내 곁에 없는(0) 그리운 사람을 그리워하는 수(數)의 달로 간신히 느껴진다. 그래서 그랬는가. “눈이 부시게 푸르른 날은/그리운 사람을 그리워하자”로 시작되는 명시를 가수 송창식 노래로 곧잘 따라 경청한다.

늦가을 단풍나무 숲(楓林晩秋). 10월 중순의 우리 산이 그려내는 그 아름다운 정경(情景)을 미당 서정주는 “저기 저기 저, 가을 꽃자리/초록이 지쳐 단풍드는데”(서정주, 「푸르른 날」, 부분)라고 가던 길 멈추듯 오래 응시했다. 그림처럼 묘사했다. 이어지는 노랫말 “눈이 내리면 어이하리야/봄이 또 오면 어이하리야”에서는 이런 기회란 인생에서 두 번은 없다는 메시지가 전해진다.

그렇다. 단풍구경은 늦가을, 서리가 처음 내린다는 상강(霜降) 무렵이 그야말로 절기상 좋다. 참 좋은 나날인 것이 물끄러미 확인된다. 달력에서 구별된다. 그러니까 올해의 단풍시즌은 10월 23일(霜降) 이후, 약 2주간. 이즈음이 최고의 시기이다. 산행하면서 잎 넓은 나무들에서 불붙듯 단풍드는 것, 맞이하고 감상하기에 딱 찬스이다.

앞에서 소개한 한 편의 시 「익어 떨어질 때까지」는 정현종(鄭玄宗, 1939~ ) 시집 《그림자에 불타다》에 보인다. 목차 그 끝을 차지한다. 일종의 시 형태를 빌린 철학 담론으로 여겨지는 이 시는 서정주의 시보다 무거워서 한 발 더 세계에 진입한다. 서정주는 대중친화적인 입맛을 가져다가 그저 나뭇잎이 빨갛게 익어가는 것(단풍)만 화자로서 시적으로 가벼이 독자에게 보여준다면 정현종은 개인적이고 철학적인 시선으로 가져다가 빨갛게 물든 나뭇잎이 익어 떨어지는 것(낙엽)까지를 독자가 청자로서 같이 바라보자고 부추기면서 세상을 한 뼘 더 열어두고 있기 때문이다.

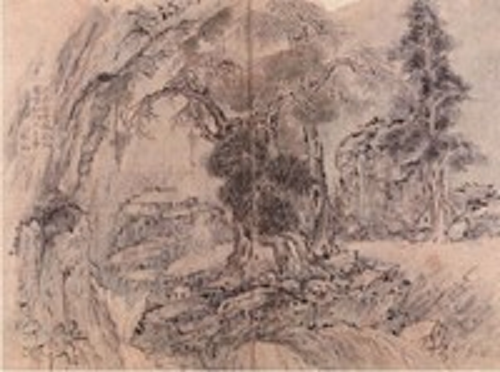

따라서 서정주의 시는 잘 그려진 가을풍경 수채화에 어울린다. 반면에 정현종의 시는 알면 알수록 조선의 문인화가 능호관(凌壺觀) 이인상(李麟祥, 1710~1760)이 그렸다는 인물산수화이면서 시의도로 간주되는 <풍림정거도(楓林停車圖)>의 그림 속 인물, 한 조선의 선비 모습으로 화자가 신비하게 잘 겹치면서 바로 인식된다.

간송미술관이 소장한 <풍림정거도>는 올 여름(2022년) ‘보화수보-간송의 보물 다시 만나다’라는 타이틀로 성황리에 전시된 바 있다. 이 그림을 나는 처음, 미술평론가 손철주의 저서 《사람 보는 눈-손철주의 그림 자랑》을 통해 이미 보았는데 첫인상에서 문득 정현종의 시가 내게로 왔다. 한마디로 전율이 일어났다.

그림 속 한 선비를 두고 손철주는 노인으로 바라봤다. 그림에서 노인은 바위에 앉아 관조(觀照) 혹은 정관(靜觀)의 자세로 오랫동안 명상(冥想)에 빠져있다. 나는 그림 속 노인을 문인화가 이인상 자신의 자화상으로 보고자 한다. 아무튼 노인은 낙엽이 다 떨어질 때까지 앉아 있고 같이 온 시동(侍童)으로 보이는 소년은 수레를 지닌 채 나무 아래 서 있는 문기(文氣)가 퍼지는 그런 그림이다.

그림에는 다섯 그루의 나무가 등장한다. 오른 쪽에 서 있는 나무는 전나무 같기도 하고, 소나무처럼도 보여 헷갈린다. 치렁치렁 화면 끝 높이를 장식하는 중앙의 나무들 정체가 궁금했다. 손철주는 책에서 고로쇠와 복자기라고 나무들 정체를 설명했다. 정말 날카롭고 대단한 관찰력이다. 다음이 그 내용이다.

“저 노인은 해 지는 줄 모르고 붉은 잎사귀에 넋을 뺏긴다. 나무마다 고까옷 갈아입으니 청단풍과 홍단풍만 단풍이냐, 고로쇠와 복자기도 앞 다퉈 단풍 든다.” (같은 책, 225쪽 참조)

그러니까 화면 중앙에 숲을 이룬 큰 나무 두 그루는 고로쇠나무이고, 작은 나무 두 그루는 복자기나무가 저절로 된 셈이다. 사실상 이 그림은 실경을 그린 것이 아니다. 문인이 좋은 시를 읽고 그 감상의 이미지를 그림으로 시각화해서 그린 시의도(詩意圖)가 맞기 때문이다. 그 증거로는 화면 좌측 상단에 적힌 중국 당나라 때 시인 두목(杜牧)의 시구를 반듯하게 해서체로 적은 것을 예로 들 수 있다. 한자가 세로로 적힌 그 내용은 이렇다.

停車坐愛楓林晩 정거좌애풍림만

霜葉紅於二月花 상엽홍어이월화

元靈寫 원령사

늦가을 단풍나무 숲에 수레를 멈추고 앉아서 구경하노라니

서리 맞은 나뭇잎이 이월 봄꽃보다 붉구나

제화시 끝에 보이는 두 글자의 한자 ‘원령(元靈)’은 이인상의 자(字)이다. 능호관 이인상이 자신의 호(號)를 사용하지 않고 자를 적은 까닭은 추측컨대 이 그림을 세상에 대놓고서 알리고 싶지 않았거나, 아니면 가까운 친구와 사귐을 위해 선물로 줄 생각으로 가볍게 그렸기 때문일 것이다. 그래서 그랬던가. 이 그림에는 화가의 작품성을 보증하는 낙관(落款)이 일체 사용되지 않았던 것이다.

어쨌거나 정현종의 시는 우리의 고전 《대학》에 나오는 ‘지지(知止)’의 내용이나, 《장자》에 등장하는 ‘좌망(坐忘)’의 가르침과 맥락이 통하고 추구하는 바가 서로 연관된다. 다행이 인문학자 문광훈 교수는 저서 《예술과 나날의 마음》에서 고전의 그 알짜배기 내용을 인용한 바 있다. 번역이 참 좋다. 여기에 그대로 소개한다. 다음이 그것이다.

멈추는 것을 안 후에야 마음이 안정되고, 마음이 안정된 후에야 고요하게 되며, 고요하게 된 후에야 편안해지며, 편안한 후에야 사려할 수 있게 되고, 사려한 후에야 얻게 된다. [知止而后有定 定而后能靜 靜而后能安 安而后能慮 慮而后能得 ― 《대학》, 「經」]

손발이나 몸을 잊어버리고, 귀와 눈의 작용을 쉬게 하며, 몸을 떠나고 앎을 버려서, 크게 통하는 일과 같아지는 일, 이것을 좌망이라 이른다. [墮肢體 黜聰明 離形去知 同於大通 此謂坐忘 ― 《장자》, 「大宗師」] (같은 책, 152쪽 참조)

독자로서 우리는 정현종의 한 편의 시 「익어 떨어질 때까지」를 철학적 담론으로 수용하기 위해서 필요한 고전으로 《대학》의 유명한 명구와 《장자》의 그 기막힌 내용을 시와 같이 놓고 살펴봐야 할 것이다. 그러기 위해서 독자는 시인인 화자가 찍은 구두점 쉼표의 잦은 등장을 따라서 옛 선인들의 수레의 멈춤 동작이나 현대인으로서 산행의 발걸음 머묾을 단풍 숲에서 고스란히 취할 필요가 있다. 그리하여 “기다린다, 익어 떨어질 때까지,/만사가 익어 떨어질 때까지,”의 일정이 상강 무렵에 닿아지고 있음의 경계를 살피고 인식해야 한다.

정현종 시의 매력은 그 울림, 즉 직격의 메아리를 속말로 갈무리하며 방목하는 것에서 비롯된다. 그것은 구체적으로 입속말( )로 나타난다. 이를테면 (될성부른가)나 (게으름 아닌가)에서 화자 시인은 청자인 독자 스스로가 느낌표(!)로 구두점을 별도로 메길 수도 있고 이도 아니면 물음표(?)를 부가함으로써 시 읽는 맛을 새롭게 체험으로 경험할 수 있게 유도한다. 그 ‘지지’와 ‘좌망’을 시인은 초록이 지쳐 단풍드는 것에 그치지 말고 단풍잎이 ‘익어 떨어질 까지’로 이으라고 명령한다. 그래서 시인은 삼행으로 낙엽이 되는 수순의 동작을 시의 완결성으로 추구하며 끝맺는다. 다음, 석 줄의 시가 바로 그것이다.

익어

떨어질

때까지.

시에서 화자인 시인은 독자와 소통하기 위한 마침표(.)도 마침내는 보여준다. 하지만 무엇보다 이 시의 철학적인 담론은 이 부분에서 직격으로 울림이 생겨난다. 다음이 그것이다.

노래든 사람이든,

무슨 작은 발성發聲이라도

때가 올 때까지,

에서 우리는 또 산행을 멈춰야만 한다. 이 머묾을 안 후에야 우리의 마음은 비로소 안정을 취할 수 있기 때문이다. 마음이 안정된 후에는 물론 고요와 평정심이 찾아든다. 다음으로는 평안함이 비로소 내부에서 시작된다. 이 평안함이 생각이란 것을 좀 하게 되는 ‘나’를 얻게 되는 자득(自得)의 순간이다. 그렇기 때문에 시인은 “노래든 사람이든,/무슨 작은 발성發聲이라도/때가 올 때까지.”는 침묵하라고. 또 행보를 멈추라고. 그림 속 노인의 선(禪) 수행처럼 살다가 아름다움과 문득 내가 마주치는 그 시간이 오면 인내로 기다릴 것을 종용한다. 이를 문광훈 교수는 다음과 같이 책에서 풀어 설명했다. 다음이 그것이다.

멈추다, 돌아보다, 잊다, 만들다

첫째, 제일 먼저 할 일은 ‘멈추는’ 것이다. 둘째, 하던 일을 제자리에서 멈춘 다음 그대로 서 있기 보다는 ‘앉는’ 편이 더 낫다. 서 있을 때보다 앉아 있을 때 마음은 더 편해지기 때문이다. 마지막으로 할 일은 주변을 ‘돌아보는’ 일이다. 이렇게 돌아보는 시선은 세상을 향할 수도 있지만, 자기 자신을 향할 수도 있다. 앞의 것이 외부의 현실로 놓여있다면, 뒤의 것은 내면의 자아로 놓여 있다. (문광훈, 《예술과 나날의 마음》, 151쪽 참조)

이와 같은 문광훈 교수의 시적인 통찰은 조선 선비화가 능호관 이인상이 그린 <풍림정거도>에서 주인공 노인이 조연인 시동에게 해주고픈 말일 테다. 그럼에도 그림에서 시동은 수레를 붙든 채 서 있기만 하다. 앉으려고 전혀 시도하지 않는다. 이 점이 안타깝다. 왜냐하면 세속적 삶에서 스스로 벗어나지 못하고 있기 때문이다.

초등학교 동창생 친구들과 이번 늦가을 11월 5일(토)에 야유회로 문경새재 도립공원과 월악산 산행을 스케줄로 나는 계획하고 있다. 나는 정현종의 시와 이인상의 그림을 그때까지 가슴에 오랫동안 품고 여행에 기꺼이 동참하고자 희망한다. 사랑할 시간이 많지 않다. 정현종의 또 다른 명시 「사랑할 시간이 많지 않다」에 보이는 ‘시 한 줄’이 이젠 남일 같지 않다. 바로 내 이야기인 듯 감춤도 없이 드러난다.

“할아버지가 버스를 타려고 뛰어오신다” (정현종, 「사랑할 시간이 많지 않다」, 부분)

◆ 참고문헌

정현종, 《그림자에 불타다》, 문학과지성사, 2015. 정현종, 《사랑할 시간이 많지 않다》, 문학과지성사, 2018. 101쪽. 장석주, 《풍경의 탄생-장석주 평론집》, 인디북, 2005. 156쪽 참조. 손철주, 《사람 보는 눈-손철주의 그림 자랑》, 현암사, 2013. 223~225쪽 참조. 문광훈, 《예술과 나날의 마음》, 한길사, 2020. 151~152쪽 참조. ylmfa97@naver.com

심상훈

심상훈

인문고전경영연구가. 한국MID문화예술원 인문교양학부 책임교수. 경제주간지 머니위크 객원논설위원 등. 지은 책으로 《공자와 잡스를 잇다》, 《이립 실천편》, 《책, 세상을 경영하다》등이 있다. 현재 고전경영연구공간 동아시아경사연구소를 운영하고 있다.