최근 5년 동안 연금공단의 장애등급을 받았다가 뒤늦게 등급이 하향되거나 자격 차제를 박탈당한 사례가 약 2000건에 달하는 것으로 나타났다.

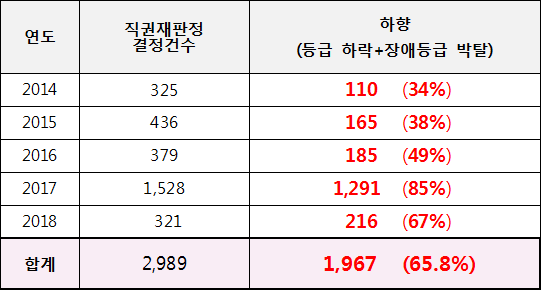

10일 국회 보건복지위원회 김명연 의원(자유한국당)에 따르면 2014년부터 2018년까지 5년간 ‘가짜 장애인’ 공익신고를 통해 연금공단의 재판정으로 장애인 등급이 하향되거나 자격을 박탈당한 사람은 1967명에 이른다.

특히 허위·부정 장애인으로 드러난 1967명 중 97%인 1907명은 연금공단의 재심사를 받지 않아도 되는 ‘장애상태 고착 장애인’이었다.

연금공단은 모든 장애인이 최초 심사를 통해 장애등급(정도)를 판정받은 후 2년마다 재심사를 받도록 하고 있지만, 심각한 중증 장애인으로 진단된 경우에는 2년 주기의 재심사에서도 제외된다.

이는 주변 사람들의 신고가 없었거나 감사원 등 타 기관이 적발하지 못했다면 평생 재심사도 없이 장애연금과 각종 정부 지원을 부정수급할 수 있었다는 것을 의미하기도 한다.

이같은 장애인 허위·부정 취득은 국민연금의 부실한 장애심사로부터 비롯된다는 것이 김 의원의 지적이다.

실제로 연금공단은 의사 2명이 장애 심사·판정하도록 하고 있으나, 2016년부터 2017년까지 의사 1명이 단독으로 실시한 경우가 11만 건이 넘는 것으로 나타났다.

정부는 장애판정이 정밀한 절차를 거치도록 ‘장애등급심사규정(現 장애정도심사규정)’을 제정하면서 지난 2011년부터는 장애판정의 객관성을 제고하기 위해 2인 이상의 의사가 심사에 참여하도록 명시하고 있다.

그러나 김 의원이 공개한 자료에 따르면 지난해에는 의사 1명이 단독으로 실시한 비율이 전체 장애심사의 20%를 넘어섰다. 장애심사 담당기관이 부실한 장애심사 관행을 방치해온 셈이다.

게다가 최초 심사단계에서 가짜 장애인들을 걸러내지 못하면서 결국 허위·부정 취득의 빌미를 제공한 것이다.

김 의원은 “국민연금공단이 허술한 장애심사를 방치하고 허위 장애인을 제때 찾아내지 못해 부정 사례가 속출하는 동안 장애연금은 부당하게 지급됐고, 정부의 장애인 정책은 전반적인 신뢰를 잃게 됐다”고 지적했다.

이어 “연금공단은 허위·부정 장애인을 근절할 대책을 위해 전문인력을 강화하거나 사후관리를 철저히 해야 한다”고 주장했다.

[사진제공=김명연 의원실]

스페셜경제 / 김다정 기자 92ddang@speconomy.com